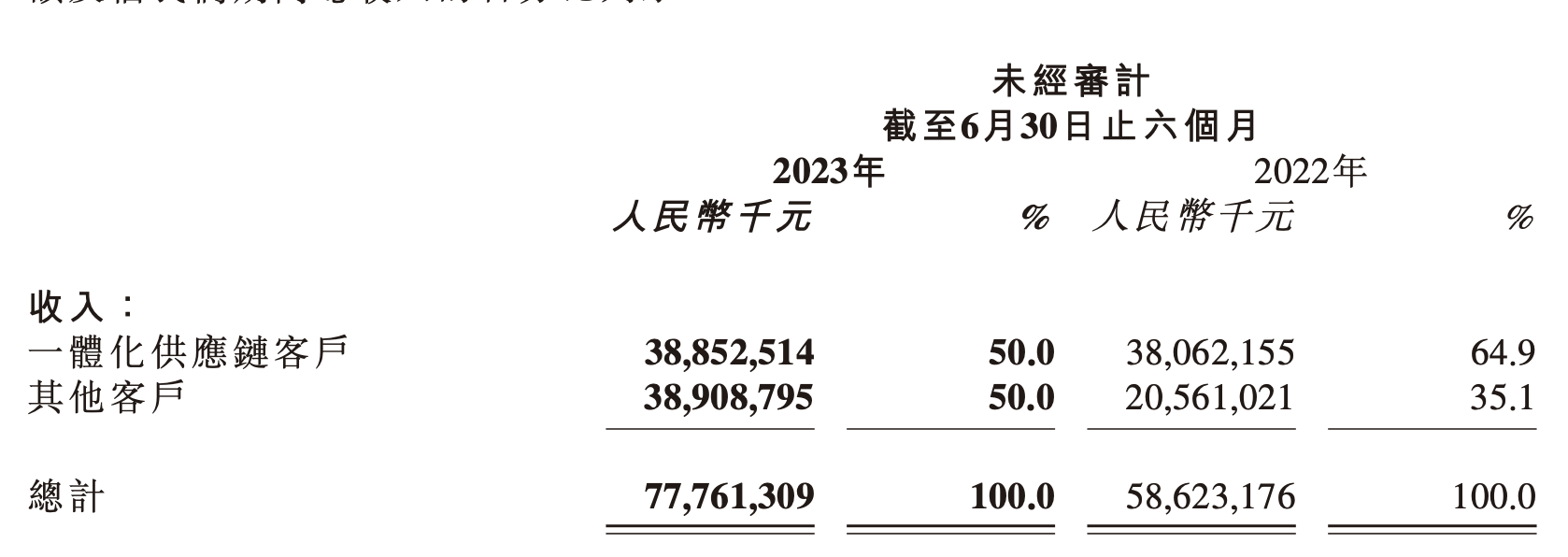

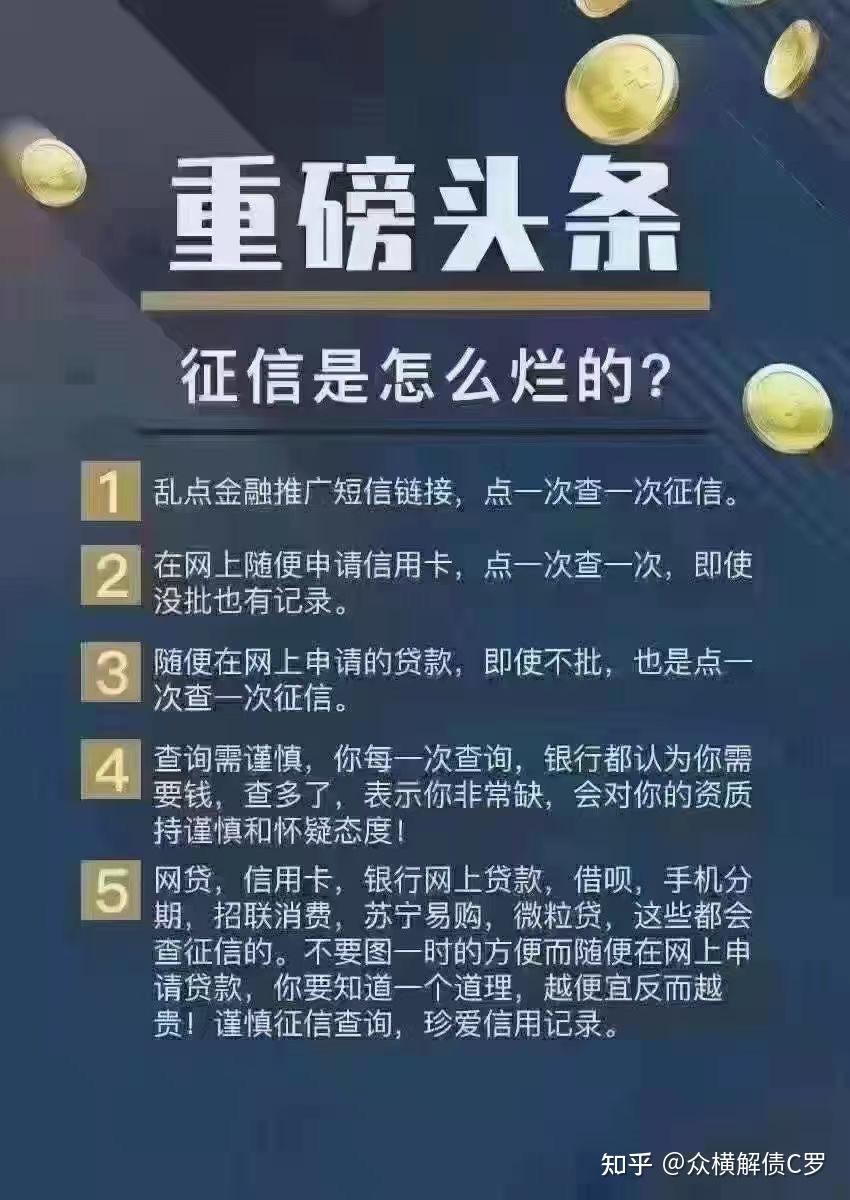

被业内称为助贷新规的《关于加强商业银行互联网助贷业务管理 提升金融服务质效的通知》实施已半月有余。中国证券报记者调研了解到,一场深刻而广泛的调整已经席卷行业:银行等金融机构作为网贷产品的资金方,逐渐对信用资质较差、风险较高的用户和高定价平台进行清退,对相关高息业务进行新老划断,并于新规实施前后陆续公布了合作白名单。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

业内人士表示,助贷新规形成了“合作白名单+利率红线”的组合拳,规范银行等金融机构的互联网助贷业务,切断了违规助贷、擦边球助贷的操作链条,封堵了高息贷款的生存空间。处于快速重整期的助贷江湖,市场新格局轮廓初现——对于银行等资金方而言,向合规大中型助贷机构集中成为主流,24%以下利率的业务集中度进一步提高,24%-36%高定价贷款业务空间被大幅压缩,主打高息贷款的中小助贷机构或资质欠缺的“伪助贷”将逐步出清。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

机构白名单陆续面世

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

“互联网助贷业务的参与方通常包括平台、资金方、增信机构,银行扮演的是资金方角色,保险公司、担保公司为增信机构。平台一般会有产品入口,借款人点击申请,平台收集个人信息,再转合作银行审批放款。”北方某城商行互联网贷款相关负责人向记者解释了银行参与助贷的常见模式。

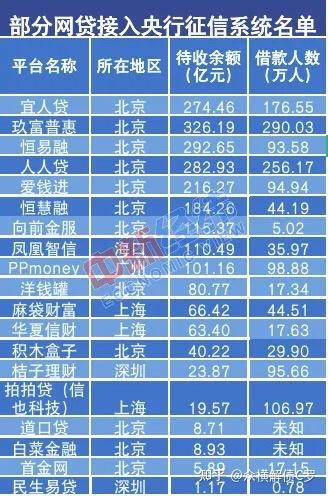

按照助贷新规,商业银行总行应当对平台运营机构、增信服务机构实行名单制管理,不得与名单外的机构开展互联网助贷业务合作。9月以来,各类银行、消金公司陆续公布了合作机构名单。

记者梳理已公布的名单发现,蚂蚁、京东、抖音、美团、滴滴等平台及关联融资担保公司占据主流。业内人士表示,互联网巨头通过旗下多家相关公司渗透进助贷产业链,拥有小贷、保理、融资担保等多种牌照,形成覆盖导流、风控、催收等全链条的业务布局,可自主完成助贷闭环,且合规性相较于一些中小平台更强,受到银行、消金公司等资金方的青睐。此外,金融科技公司乐信、奇富科技、信也科技、瓴岳科技等旗下项目和相关担保公司也成为白名单上出现频次较多的主体。

有股份行互联网贷款业务人士表示,白名单并不是一成不变的,会根据业务实际情况进行调整。

银行、消金公司等资金方公布的白名单,多是以助贷业务涉及的上下游公司名称的形式进行公示,部分资金方则按项目进行归类。比如,10月9日威海银行公布的白名单中,共有五个项目分类,分别为分期乐助贷项目、小水电助贷项目、平安信保助贷项目、洋钱罐助贷项目、华安信保助贷项目。

截至10月20日,部分中小银行尚未披露此类白名单。一位北方地区农商行人士透露,一些银行本身没有参与助贷业务,还有一些银行持观望态度迟迟未公布白名单。此外,从流程上,对过往不符合助贷新规要求的业务进行清理和调整,确定白名单的穿透程度等,都需要一定的时间,预计未来还会有机构公布、更新白名单。

关键数字“24%”现身利率橱窗

白名单披露持续进行,对助贷行业影响更深的“定价穿透”也在紧锣密鼓整改。新规实施前,记者多次梳理网贷产品宣传页面发现,不少平台在提示利率上限时通常会提及24%或者36%。新规实施后,白名单机构前端产品的利率橱窗纷纷突出展示24%这条合规线。

例如,瓴岳科技旗下信贷服务平台洋钱罐借款近日更改了利率展示形式,将以往在隐蔽位置标注的“综合年化利率(单利)7.2%-36%”改成了在醒目位置展示“利率和担保费综合年化7.2%-24%。”

专家表示,对于金融机构借款的利率,司法实践多以24%作为分界线:利率超出24%的部分,借款人可请求法院予以调减。

在北京大学普惠金融与法律监管研究基地副主任顾雷看来,助贷新规实行了综合成本封顶机制,明确要求将利息、增信服务费、担保费等全部纳入综合融资成本计算,彻底终结了此前助贷行业普遍存在的“双融担”“捆绑会员费”等利率拆分游戏。

记者调研了解到,在“双融担”模式下,息费设置为监管红线内的含担保费的年化利率加额外的融资担保咨询服务费。于资金方而言,这种做法可将业务合规下探,在信用风险走高情况下,通过高定价获取高收益,对冲坏账减值损失。捆绑会员权益也是平台扩大利润空间较为常见的做法。

“前两年头部助贷平台对24%-36%的高息资产进行了大力度压降,助贷新规实施前就已集中做24%以下利率的资产,但有些大平台会给下游的定价趋于36%的高息助贷平台导流。”北京一位资深助贷人士向记者透露:“新规实施后,头部平台停掉了24%以上利率的交易或导流业务,此前流行的大权益和小权益模式发生了调整:大权益一般与金融产品捆绑,买权益是下款前提,这类增加融资成本的行为已基本消失。聚焦生活类权益的小权益也发生了变化,购买流程与借款流程分开,让小权益不对借款决策产生任何影响。”

“以往我们做过超24%利率的业务,但是随着监管力度加大,我们作出了调整。现在我们不做利率超24%的业务,必须坚持合规。”一位北方地区城商行业务部门人士告诉记者。高息助贷机构难以堂而皇之进入银行合作名单,不少银行出于合规与风险考量,主动收缩高息助贷资产规模。24%-36%利率的高息业务正面临资金方“断流”的冲击。

“更为下沉的平台普遍利率偏高。互联网客户是分层的,平台借贷客群最好的一类分层基本给银行。信托公司、消金公司在做更下沉的客户,对应的利率高一些。”上海一家信托公司的消金业务主管说,“助贷新规对信托公司的消金业务影响也是比较明显的,高利率(超过24%)业务受到明显遏制。”

“此前主要做24%-36%利率的平台开始分化,部分在贷体量大的平台积极烧钱,购买流量,希望获得24%以下利率的客户。”前述资深助贷人士说。

从野蛮生长到规范化发展

“助贷新规对行业产生了多维度的洗牌效应。”上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚表示,准入门槛大幅提高,要求助贷机构必须持牌经营,不少缺乏资质的“伪助贷”平台被迫出局,行业从野蛮生长阶段过渡到规范化发展阶段。

曾刚认为,对头部助贷平台而言,合规成本上升但市场集中度提高,马太效应加剧;中小助贷机构则面临转型或淘汰的抉择。此外,数据合规要求更严格,助贷机构需在客户信息保护、数据使用边界等方面增加投入。整体来看,新规推动行业从“流量驱动”向“技术+服务”驱动转型,真正具备风控能力和科技实力的平台将获得更大发展空间,而单纯依赖高息差和监管套利模式的平台将面临退场。

苏商银行特约研究员薛洪言表示,助贷新规的实施正在推动行业生态发生结构性变革。“24%的综合融资成本上限与名单制管理构成双重约束,直接冲击了传统高利率业务模式,以往依赖24%-36%利率的助贷机构将面临生存危机。”薛洪言说,名单制管理要求商业银行总行对合作机构实行白名单管控,这必然导致行业资源加速向头部平台集中,大量中小助贷机构将被排除到合作体系之外。

薛洪言补充道,随着“双融担”等变相提高费率的做法受到严格限制,行业正从流量驱动的粗放式扩张转向技术赋能的精耕细作,回归理性发展轨道。

在互联网助贷生态变化过程中,区域性中小银行是值得关注的一方主体。专家认为,对于这类银行而言,互联网助贷业务只有在合规前提下,才能守住风险底线,实现可持续经营。

“区域性中小银行受传统线下展业模式限制,网点覆盖范围有限,导致客群拓展能力不足;零售信贷业务存在短板,缺乏成熟的风控模型、数据积累和科技系统;息差压力加大,在存款竞争激烈、优质客户贷款被大行挤压的背景下,急需寻找新的收益增长点。”曾刚坦言,助贷确实帮助中小银行快速切入零售业务,降低了科技研发门槛,实现了规模扩张,但也面临一定的风险隐患——过度依赖外部风控导致自身能力“空心化”,资产质量受助贷平台约束,一旦平台出现问题,银行将承担连带责任风险。

“区域性中小银行普遍面临本地市场饱和与大型银行下沉的双重挤压,通过助贷合作虽能快速实现零售业务转型,但过度依赖平台风控模型会导致自主风控能力弱化。尤其需要警惕的是,在部分合作业务中,平台可能将次优客群分流给银行,导致银行贷款不良率持续攀升甚至击穿盈利底线。”薛洪言说。

曾刚建议,中小银行应建立助贷为桥、自营为本的发展思路,将助贷作为过渡工具而非长期依赖;严格筛选合作平台,建立白名单制度和动态评估机制;坚持实质性风控参与,不能仅做资金通道;逐步积累数据和模型,培育自主风控能力。针对下沉市场客户的信贷需求,中小银行可通过差异化定价覆盖风险成本,同时强化消费者教育和适当性管理,避免过度授信;引入政策性担保机构分担风险,形成商业可持续的普惠金融模式。

薛洪言认为,中小银行应转向自营为主、联合为辅的发展路径,通过构建本地化风控体系直接触达客户,同时严格落实每季度评估增信机构代偿能力的监管要求,避免沦为单纯的资金通道。助贷机构需重构以技术赋能为核心的盈利模式,银行则需在规模扩张与风险防控间找到平衡点,共同推动普惠金融在合规框架内实现可持续发展。

转载请注明:财经解码网 » 金融市观 » 网贷市场重整:资金方清退“高定价” 利率橱窗改上限

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表B5编程立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。