“十四五”以来,中工国际在复杂多变的市场环境中踏上“二次创业”新征程。面对传统商业模式与发展路径难适新局的挑战,公司以“十四五”规划为重要契机,主动开启了一场覆盖市场布局调整、业务深度融合、科技创新突破及全产业链构建的破局之路。如今,这条以“做正确而困难的事”为内核的转型之路成效显著——不仅助力中工国际成功开拓海外新市场、升级业务模式,更铸就了难以复制的核心竞争力,为“十五五”期间的持续发展筑牢根基。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

近日,中工国际董事长王博就公司“十四五”战略规划实施进展、科技创新成果以及“十五五”发展布局等关键问题,接受了中国证券报记者专访,为外界揭开了公司实现韧性发展、勇攀高峰的独特发展密码。

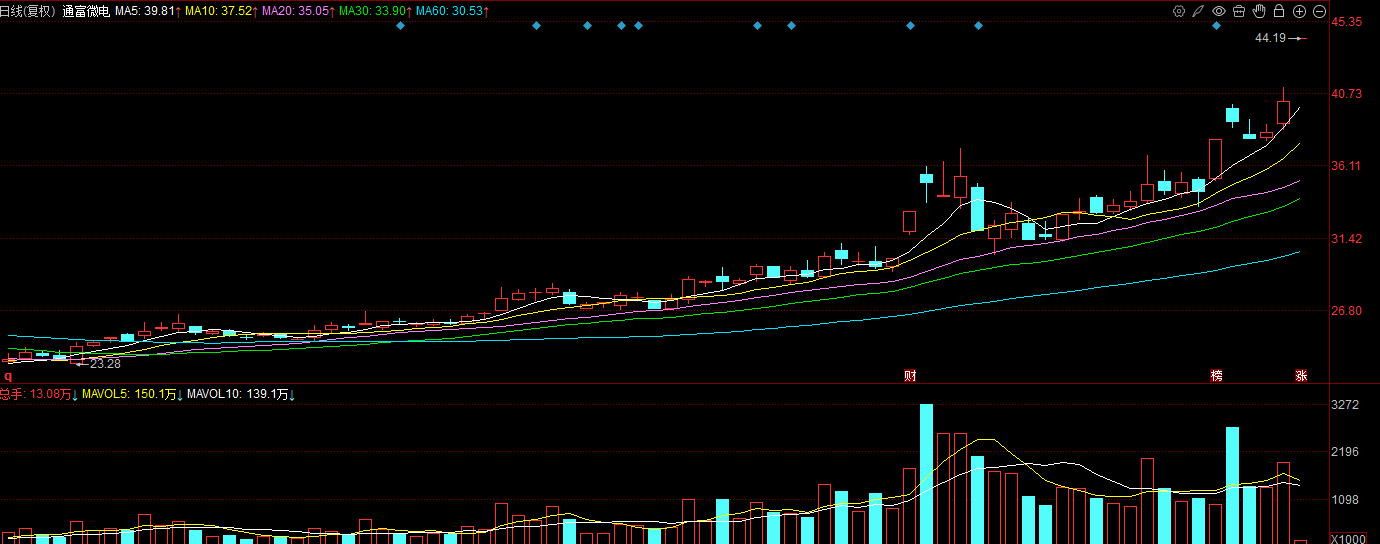

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

破局之道:转型与融合

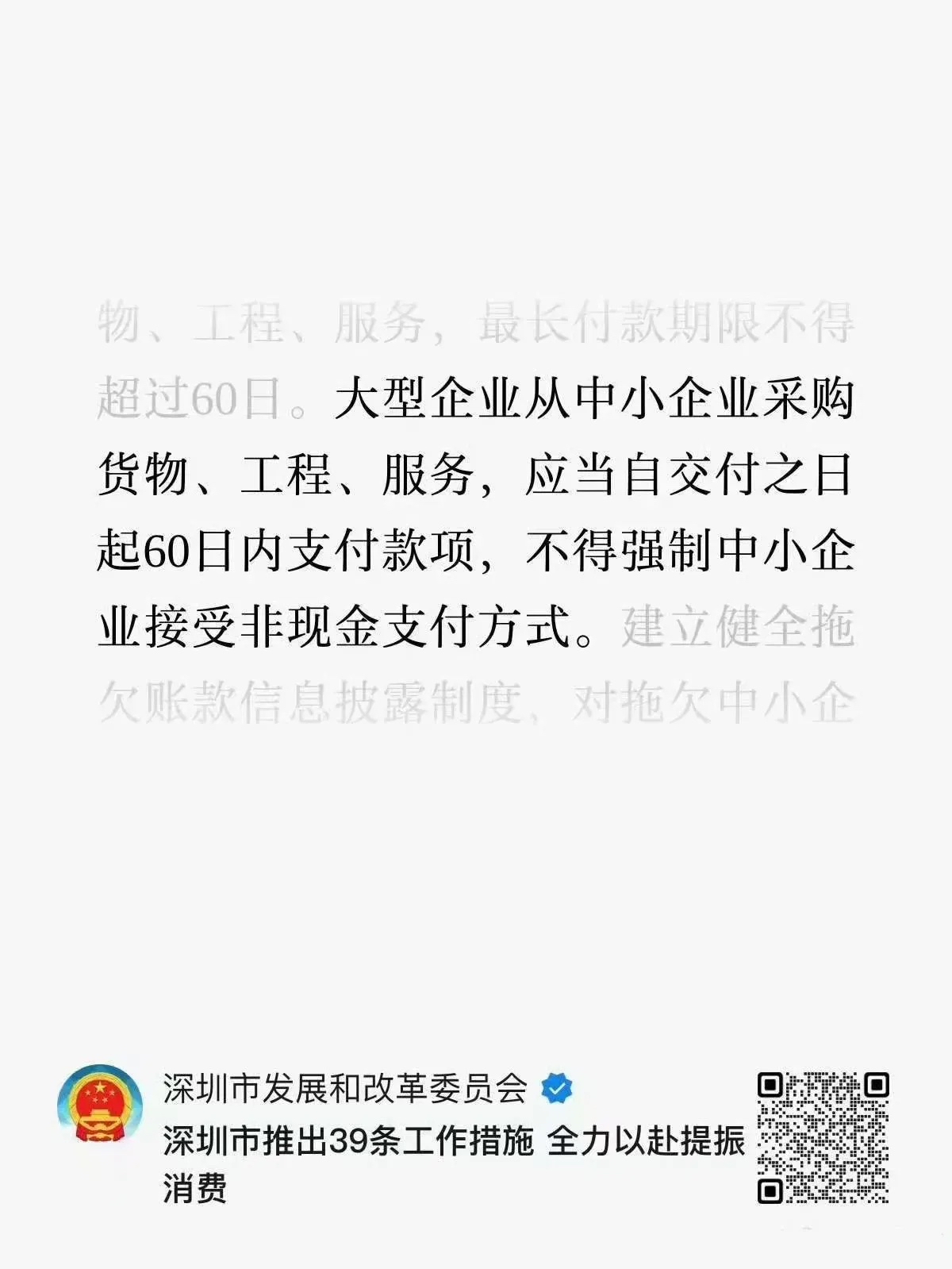

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

回望2020年,中工国际出现上市以来的首次年度亏损,在手储备项目余额处于历史低位,公司经营面临复杂严峻的挑战。

“如何破局成为彼时涉及公司生死攸关的大考。”王博坦言,2020年,中工国际深刻认识到支撑公司二十年快速发展的商业模式和发展路径已不再适应新形势,必须由内而外做出全方位革命性的转变。

在此背景下,中工国际开启了公司“二次创业”的新征程,并结合“十四五”规划编制,主动布局新市场、开辟新赛道、创新资源配置方式。

“我们坚持做‘正确而困难’的事。”王博告诉记者,“十四五”期间,在国机集团的领导和大力支持下,公司集中优势资源开拓伊拉克油气工程市场。在伊拉克九区油气中央处理设施项目上,中工国际带动多个集团兄弟单位参与其中,将集团在油气领域原本分散的装备制造、科技研发和工程建设能力进行深度整合,在工期紧张的情况下,实现项目提前投产,构筑起细分赛道的专业化竞争优势。

在新的市场布局方面,记者注意到,“十四五”期间,中工国际成功开发了圭亚那、伊拉克、印尼、哈萨克斯坦、尼加拉瓜等新市场,这些市场现已成为公司业绩增长的重要支柱,解决了“十三五”末新老市场青黄不接的问题。在资源配置方式上也进行了优化,公司多元化创新融资模式,灵活运用人民币主权商贷、中外混合银团贷款等方式促进一系列项目落地。

“在我看来,破局之路上最难的是融合发展。”王博坦言,融合发展不是简单的物理堆砌,如何形成协同效应,找准搭接点才是关键。“十四五”以来,中工国际积极推动中国中元和北起院这两家通过重组新进入公司体系的老牌院所进行融合发展,通过战略协同、价值协同和创新协同,持续提升工程全产业链能力,加速向“科技型专业化工程公司”转型。

“如何将设计、制造和工程总承包有效地链接起来,构建‘一体两翼’的发展格局,是我们思考的问题。”王博对记者表示,人是推动企业融合发展的重要载体,“十四五”以来,中工国际打破内部壁垒,将人才交流作为推动融合发展的关键一招,公司系统内部累计干部交流人数超过130人,有力促进企业文化、业务模式的碰撞和交融。通过人才、干部交流,加强了企业之间的沟通与联系,助力公司形成统一的价值观和文化理念,推动了业务的融合协同,干部能力也得到快速成长。

推动集成创新:“投建营”模式升级

“身处完全市场化竞争的行业,我们深刻认识到,唯有持续创新、久久为功,才能在复杂的环境中行稳致远。”王博表示,“十四五”以来,公司摒弃“大而全”的发展模式,深耕细分赛道,将科技创新提到了前所未有的高度,建立起覆盖公司全系统的科技创新管理体系。

王博介绍,四年来,在国机集团科技专项资金支持的基础上,中工国际也设立了科技专项资金,持续投入客运索道、仓储物流、起重运输、绿色低碳、市政环保等优势领域,一批面向市场的课题已完成验收,加速转化为现实生产力,为公司长远发展注入强劲动力。

通过科技创新驱动“投建营”一体化模式升级,是中工国际在“十四五”期间应对行业变革、夯实高质量发展根基的重要路径。这一点在环保投建营业务领域体现得尤为突出。

王博告诉记者,经过四年多的努力,子公司中工环境科技已提前完成“十四五”规划目标,环保水务投建营业务资产规模快速提升,在四川、江苏、河北等地陆续落地多个项目,运营收益稳定。在清洁能源工程方面,乌兹别克斯坦两个垃圾发电项目已全面启动,合计总投资约4.75亿美元,预期投资收益率远高于国内同类项目。此外,在索道工程方面,公司投资、制造、建设、运营的第一条索道新疆阿图什天门脱挂索道项目已通过国家索检中心验收,项目于今年9月进入试运营阶段。

“我们推动集成创新,整合中国中元一流的咨询设计能力、北起院的先进装备研发制造能力与中工国际的国际化工程总承包能力,同时依托国机集团的内部协同优势,形成覆盖工程全链条的‘一站式’综合服务能力。”王博强调,这种以工业化建设为内核的系统性能力,是其他企业难以复制的核心优势。

打造全产业链竞争力

“‘十四五’期间,我们不仅显著提升了中国中元、北起院等子公司的国际化经营能力——中国中元的国际业务收入实现跨越式增长,北起院核心产品海外新签合同占比已超过25%;还在国机集团内部强化协同,通过市场化的公开竞标,在伊拉克九区油气中央处理设施项目上,带动包括蓝科高新、合肥通用院等12家兄弟企业产品与服务‘走出去’,实现协同金额超12亿元。”王博表示,中工国际还在哈萨克斯坦纯碱厂项目上,与国机仪器仪表集团达成采购合作协议;在非洲携手国机集团旗下中国一拖开展合作,共同拓展农业工程带动农机出口的新路径。

“2025年是公司确立的‘韧性发展’主题年。提出这一主题年,正是源于我们在‘十四五’期间的深刻体会:依靠战略定力与坚韧耐心,坚持做‘正确而困难的事’,才取得了今天的发展成果。”王博表示,展望“十五五”,公司将进一步发挥国际化经营的桥梁与平台作用,更好地服务国家重大战略、更好地服务集团主责主业。

“中工国际成熟的海外营销渠道、优秀的工程业绩以及具有丰富经验的国际化经营团队,结合集团在机械工业领域所拥有的业务覆盖面广、研发能力强、产业链优势突出的综合优势,将形成工程全产业链的综合竞争力,实现更高效率、更低成本、更优质量的项目交付。”王博表示,中工国际也将积极为集团装备研发与制造板块搭建国际应用场景,助力“国机装备”在全球市场打开新局面。这既是公司坚守主责主业的战略选择,也是公司在专业化道路上实现差异化发展的必然路径。

“‘十四五’即将圆满收官,‘十五五’更将是中工国际迈向高质量韧性发展的关键阶段。”王博表示,未来,公司将不断夯实工业化建设核心能力,加快构建国际化竞争新优势,努力以更高水平服务客户、成就员工、回报股东。

转载请注明:财经解码网 » 科技 » 中工国际:“十四五”转型融合破困局 二次创业谋新篇

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表B5编程立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。